相続での預貯金の扱い

最高裁の判決を受けて、今後の相続や銀行の対応に影響が出る可能性があります。

show more

- 事件番号 平成27(許)11

- 事件名 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

- 裁判年月日 平成28年12月19日

- 法廷名 最高裁判所大法廷

- 裁判種別 決定

- 結果 破棄差戻

- 原審裁判所名 大阪高等裁判所

- 原審事件番号 平成27(ラ)75

- 原審裁判年月日 平成27年3月24日

- 裁判要旨

共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる- 全文

show less

遺産といえば…

(例)遺産が現金1,200万円の場合:

(例)遺産が現金1,200万円の場合:

- 相続人 子供3人

- 法定相続分 3分の1ずつ

- 法律で定められた割合では400万円ずつ

- 全員の同意で違う割合での分け方でも可能

- 実際には不動産のように割れない場合もある

不動産など分けられない場合

(例) 遺産が、「家」、「現金・株券」、「預貯金」の場合:

(例) 遺産が、「家」、「現金・株券」、「預貯金」の場合:

話し合いでは、現金や預貯金は調整役として次のように分ける機能を有します。

- 長男 「家」

- 長女 「株券・預貯金」

- 次女 「現金・預貯金」

話し合いがまとまらない場合

家庭裁判所での「調停手続」に、更に折り合いがつかない場合「審判手続」進むことになります。

show more

「遺産分割調停手続」は、家事審判官(裁判官)と調停委員による調停委員会が、中立公正な立場でそれぞれから言い分を平等に聞き、調整に努めたり、解決策を提案するなどして、円満に解決できるよう斡旋します。

意思の疎通を欠いたり、感情のもつれがある場合でも、調停を通じた話合いにより、互いに理解し、公平で納得でことが望ましいです。また、調停は,公開されない部屋(調停室)で行われ、秘密は第三者に漏れません。

どうしても話し合いができなかったり、折り合いがつかないなど、調停での解決が困難な状況に至った場合、家庭裁判所は引き続き「審判手続」に移し,法律に従って「裁判所としての判断」を示すことになります。

show less

審判手続では

<従来>

<従来>

預貯金は、他の遺産と分けて法律の割合によって分けることになります。

1,200万円の分割では審判では法定相続分の3分の1ずつにしか分けられませんでした。ところが、生前贈与の600万円があった場合、次のように不公平が生じます。

- 長男 400万円

- 長女 400万円

- 次女 400万円・・・生前贈与が600万円あった場合:合計1,000万円

<最高裁での見直し>

審判でも、(話し合いのように)預貯金を調整(法定相続分でなく分割)できるようになりました。

- 長男 600万円

- 長女 600万円

- 次女 0円・・・生前贈与が600万円あった場合:合計600万円

金融機関の対応について

預金相続に必要な書類(全員の印鑑証明書など-詳細は下記-)を整えるのが大変になるかもしれない。

show more

預金相続の手続に必要な書類(全国銀行協会より)

(1)遺言書がある場合

遺言書がある場合の相続の手続には、次の書類が必要となります。なお、遺言相続の場合、「遺言書」の内容に応じ、手続や必要となる書類が異なります。遺言書および遺言書の検認を確認できる書類がご用意できた段階で、お取引金融機関にご相談ください。

- 遺言書

- 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)

- 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)

- その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書

- 遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)

遺言書がない場合 (2)遺産分割協議書がある場合

遺産分割協議書がある場合の相続の手続には、概ね次の書類が必要となります。

- 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)

- 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)

- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

- 相続人全員の印鑑証明書

(3)遺産分割協議書がない場合

遺産分割協議書・遺言書がない場合の相続の手続には、概ね以下の書類が必要となります。

- 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)

- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

- 相続人全員の印鑑証明書

(4)家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合

家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合の相続の手続には、概ね以下の書類が必要となります。

- 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)

- その預金を相続される方の印鑑証明書

show less

<従来>

- 金融機関によっては書類が全て揃ってなくても、相続分まで支払いに応じているところがあった。

<今後>

- 預貯金が相続分に使われると、預貯金の相続分が無い場合がありうることから、金融機関は厳格に判断するようになることが考えられる。

- 身内が亡くなった場合、病院への支払、葬儀代、その他、多くのお金が必要な場合でも、書類が揃わないとお金に苦労することが考えられる。

対策としては

- トラブルがすべてなくなるわけではないが、スムーズな相続につながる。

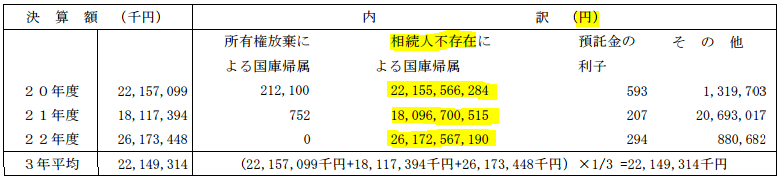

- 相続人不存在で、約261億7000万円が国庫へ納められた(歳入予算概算見積書)。

- 相続人不存在であっても、「遺言書」が残されている場合は、それに従わなければならない。

- お世話になった人や法人、活動に共鳴している団体などへの寄付など、自分で使い道を決めることができます。

法制審議会(法務省)